उत्तर प्रदेश पत्रकारिता प्रभारी

संवाददाता जे पी सिंह की रिपोर्ट

बहुआयामी समाचार

एम डी न्यूज़ अलीगढ

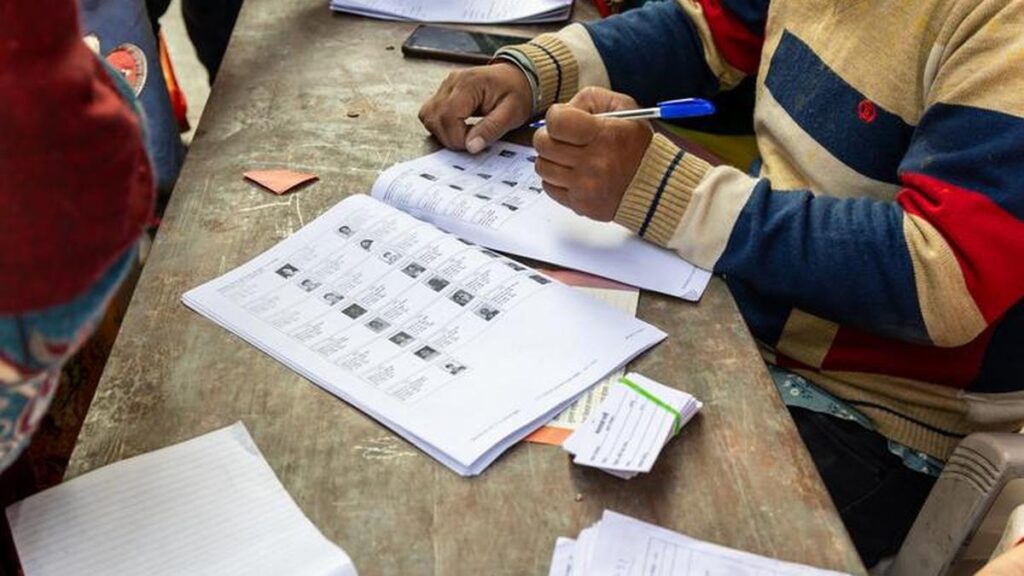

भारत का लोकतंत्र—जिसकी नींव मतदान का अधिकार है—आज एक प्रशासनिक प्रक्रिया के क्रूर दबाव में कराह रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर वोटर लिस्ट को ‘शुद्ध’ करने की यह मुहिम अब मात्र राजनीतिक विवाद नहीं रही; यह एक राष्ट्रीय त्रासदी बन चुकी है। विपक्ष (कांग्रेस, सपा, टीएमसी) की आपत्तियों को एक तरफ़ भी रखें, तो इस प्रक्रिया ने अब तक देश भर में कम से कम 25 (टीएमसी के अनुसार 34) बूथ लेवल ऑफ़िसर्स (बीएलओ) की जान ले ली है।

क्या गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके राज्यों में निर्दोष कर्मचारियों की अकाल मौतें हो रही हैं? एक भी बीएलओ की मौत अगर ‘चुनिंदा लोगों के नाम काटने के दबाव’ या ‘धमकी’ का नतीजा है, तो यह SIR की प्रक्रियागत खामी नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्रूरता का प्रमाण है, जिस पर तत्काल राष्ट्रीय संज्ञान लेना ज़रूरी है।

- गोंडा की चीख़: ‘ओबीसी नाम काटो, वरना नौकरी जाएगी’

इस भयावह दबाव का सबसे तीखा उदाहरण गोंडा में देखने को मिला, जहाँ अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले बीएलओ विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि एसडीएम और लेखपाल उन पर ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई।

यह महज़ आरोप नहीं है—यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर सीधा हमला है। राहुल गांधी का आरोप है कि ‘SIR के नाम पर पिछड़े-दलित-वंचित-गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर भाजपा अपनी मनमाफ़िक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है।’ और यदि यह सच है, तो चुनाव आयोग इस लोकतंत्र की हत्या का मूकदर्शक बना हुआ है।

ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की चिंताएं भी निराधार नहीं हैं। जब इंडिया गठबंधन द्वारा जीती गई सीटों पर विशेष रूप से वोट काटने की तैयारी की ख़बरें आती हैं, और विपक्षी नेता बीएलओ की मौतों पर मुआवजे की मांग करते हैं, तो सरकार और आयोग की आलोचना केवल ‘हार के बहाने’ नहीं बल्कि गंभीर राजनैतिक संदेह पैदा करती है। लोकसभा में स्वयं के बूते बहुमत न पाने वाली सत्ताधारी पार्टी के लिए विपक्ष की आशंकाओं को ‘अस्वस्थ प्रवृत्ति’ कहकर टाल देना लोकतांत्रिक अहंकार का परिचायक है।

न्यायपालिका की चुप्पी और आधार का भ्रम

बीएलओ की अकाल मौतों पर सबसे बड़ी चुप्पी न्यायपालिका की है। सुप्रीम कोर्ट में जब SIR की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई चल रही थी, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आधार को मतदान के अधिकार से जोड़ने पर सवाल उठाया, और यहाँ तक पूछा कि क्या आधार रखने वाले ‘घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देना चाहिए’।

लेकिन, मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग से पहले यह पूछना चाहिए था कि बिहार में उन्हें कितने ‘घुसपैठिए’ मिले? और इससे भी महत्वपूर्ण, उन्हें 25 से अधिक बीएलओ की मौत पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। 2003 में 6 महीने में पूरी हुई देशव्यापी SIR प्रक्रिया में न तो कोई विरोध हुआ, न कोई ख़ुदकुशी। आज, मानदेय दोगुना करने से समस्या नहीं सुलझेगी, क्योंकि समस्या अमानवीय दबाव और कम समय में ज़्यादा काम का है।

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से स्पष्ट है कि अदालत आधार को नागरिकता का प्रमाण या वैध पते का दस्तावेज़ मानने को तैयार नहीं है। फिर भी, 2016 में बदली गई आधार की टैगलाइन ‘मेरा आधार, मेरी पहचान’ क्यों बरकरार है? जब नाम, नागरिकता और पहचान सब धुंधले पड़ रहे हैं, तब इस प्रकार की जल्दबाजी और दबाव वाली प्रक्रियाएँ—जो कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए विवश कर रही हैं— “लोकतंत्र के लिए घातक” हैं।

“चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता का यकीन सारे दलों को दिलाना होगा, अन्यथा यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट की ‘शुद्धि’ नहीं, बल्कि लोकतंत्र के ‘क़त्ल’ के तौर पर इतिहास में दर्ज की जाएगी।”